On appelle madrépores ou madréporaires

de nombreuses espèces de cnidaires marins pourvus d'un squelette calcaire, qui,

croissant rapidement, donnent naissance dans les mers tropicales à des

écueils, des barrières et même des îles. On les dénomme parfois coraux,

d'où le nom de barrière corallienne, ou mer des coraux.

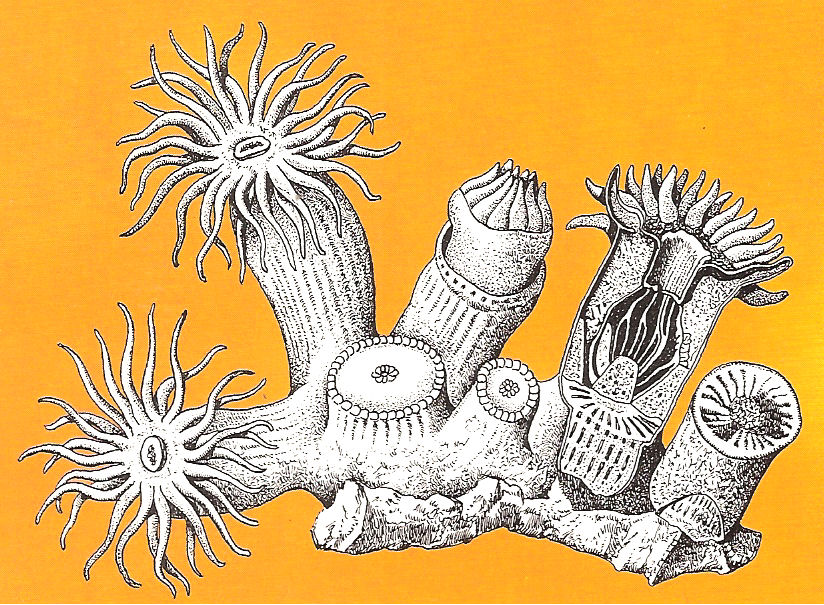

Fragment de colonies de madrépores, cnidaires fixés dont

les polypes présentent divers stades de développement du squelette.

Fragment de colonies de madrépores, cnidaires fixés dont

les polypes présentent divers stades de développement du squelette.

Les madréporaires vivent en colonies : on les range dans les

hexacoralliaires. Les anémones de mer en font également partie, mais se

distinguent des madréporaires par l'absence de squelette calcaire.

Ces cnidaires se présentent uniquement sous la forme polype

au corps cylindrique, garni d'une couronne de tentacules entourant la bouche.

Ils constituent des colonies qui peuvent atteindre 6 mètres de diamètre; tous

les individus sont reliés entre eux par des prolongements de la cavité

générale. La base des polypes et les canaux de communication sont noyés dans

un squelette calcaire formé à 99% de carbonate de calcium cristallisé sous

forme d'aragonite, et sécrété par les cellules spéciales de l'épiderme.

Un jeune isolé, fixé sur un rocher, construit son squelette

en sécrétant d'abord un disque basal, sous sa sole pédieuse. Ce disque

s'épaissit et se complète sur les côtés par une première paroi circulaire

externe appelée épithèque. Puis, se forment des lames verticales, en

disposition radiaire, ainsi qu'une deuxième paroi circulaire appelée thèque.

Les cloisons calcaires radiaires alternent avec des cloisons molles qui sont

habituellement au nombre de 6 ou d'un multiple de 6, comme c'est le cas pour les

tentacules, d'où le nom d'hexacoralliaires.

En même temps que se forme la muraille circulaire interne ou

thèque, le polype élabore une colonne centrale ou columelle, entourée de

plusieurs petites colonnes disposées en cercle dans le prolongement des lames

verticales.

Chez les espèces coloniales, la sécrétion du squelette est

continue; mais, périodiquement, le polype se soulève et sécrète une nouvelle

plaque basale sur laquelle seront élaborées cloisons et murailles. Le

squelette des madrépores est donc, au total, constitué d'une superposition de

chambres cloisonnées représentant chacune un ancien squelette.

La reproduction des madréporaires est soit de type sexué

soit de type asexué. En ce dernier cas, de nouveaux individus apparaissent par

bourgeonnement ou par scissiparité. Les sexes sont en général séparés. Les

gonades, situées dans l'épaisseur des cloisons, donnent naissance à des

cellules reproductrices; celles-ci sont libérées dans la cavité gastrique où

a lieu la fécondation. L'œuf se développe dans cette cavité jusqu'au stade

de la larve, qui est alors rejetée et mène une vie libre de courte durée. A

la fin de sa phase pélagique, la larve se fixe sur un substrat par sa région

antérieure, se transforme en polype et sécrète un squelette.

Dans une colonie de madréporaires, à partir d'un polype

lui-même issu d'une larve, les deux polypes-fils restent unis par la base. Le

bourgeonnement peut être extratentaculaire, dans ce cas les polypes-fils se

forment dans la région basale élargie du polype-mère, ou intratentaculaires

lorsque c'est la partie apicale du polype, au niveau de la couronne

tentaculaire, qui subit un dédoublement.

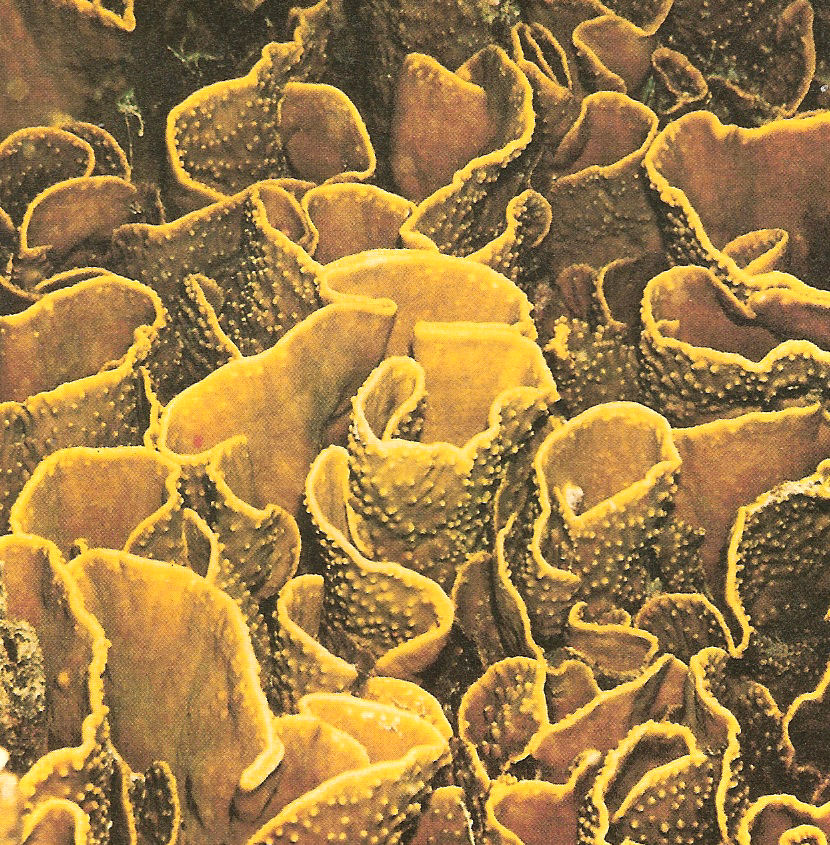

Les madrépores vivent dans toutes les

mers. Pour que leur développement soit optimum, la température doit être

constante et élevée (entre 25 et 29°C), et la luminosité suffisante. Un substrat

rocheux est en outre indispensable. Ici, un exemplaire de Tubinaria

mesenterina.

Il se forme ainsi des colonies constituées d'innombrables

individus réunis les uns aux autres par leur base qui arrive à former une

couche continue. C'est par ces liens, au niveau de la sole pédieuse, que les

cavités gastriques des différents polypes restent en communication.

L'ectoderme entourant ce réseau sécrète également du calcaire. La forme de

la colonie - et du squelette qui la supporte - est très variable suivant les

espèces.

Les madréporaires sont habituellement de couleur jaunâtre

ou brun verdâtre, par suite de la présence d'algues brunes unicellulaires dans

les parois de la cavité gastrique. La plupart des espèces vivent en symbiose

avec des zooxanthelles qui facilitent l'excrétion, car les espèces des grandes

profondeurs, dépourvues de ces algues symbiotiques, possèdent des cellules

excrétrices spéciales. Les zooxanthelles utilisent les déchets azotés et

phosphorés des polypes.

Cette symbiose explique que les madréporaires se rencontrent

rarement en dessous de 50 mètres de profondeur, car la lumière est nécessaire

au développement des algues. Le milieu des hexacoralliaires coloniaux est

défini par des eaux dont la température est égale ou supérieure à 18°C,

dont la salinité est normale et dont la teneur en oxygène est élevée. Les

madréporaires se nourrissent de petits organismes planctoniques.

La sécrétion calcaire des madréporaires coloniaux dans les

eaux peu profondes des mers tropicales est telle que ces animaux sont à

l'origine de récifs coralliens importants, qui sont intervenus dans la genèse

des roches sédimentaires. Il semble que les principaux récifs datent du

crétacé et de l'oligocène, et l'on pense que ces formations seraient à

l'origine des roches pétrolifères.

Les bancs de coraux peuvent être accolés à la terre ferme,

le long des côtes escarpées, et constituer ainsi les récifs dits frangeants.

Les récifs-barrières, à quelque distance des côtes, délimitent des lagunes.

Ils peuvent être très importants; ainsi la côte nord de l'Australie est

doublée d'un récif-barrière dont la longueur atteint 2400 km. Certaines îles

d'origine madréporique forment des archipels entiers.

Les atolls constituent des îles annulaires comportant un

lagon central, souvent relié à l'océan par des canaux qui coupent la couronne

émergente. D'après Darwin, les atolls correspondraient à des cônes

volcaniques qui se sont enfoncés dans la mer et sur lesquels se sont

développés des madrépores. Ceux-ci n'ont cependant pas comblé le cratère du

volcan qui aurait donné naissance à la lagune. Un abaissement ultérieur du

niveau des océans a sans doute fait apparaître l'anneau madréporique. De

récents forages effectués dans l'îlot d'Eniwetok ont confirmé ce processus :

les madréporaires y sont fixés sur un cône volcanique qui se trouve à 1 600

m de profondeur.

![]()