Tout être vivant est construit

selon un plan construit dans ses cellules, au niveau de ses chromosomes, sous la

forme de séquences de base azotées le long de la molécule d'A.D.N. (acide

désoxyribonucléique) qui les compose. Toute modification de cette séquence

entraîne une modification de la structure, de la physiologie et du comportement

de l'individu. Il est, de ce fait, indispensable, pour conserver les

caractéristiques de l'espèce, que la molécule d'A.D.N. reste immuable. Mais les

conditions de vie ont changé au cours des temps géologiques, ce qui a nécessité

une évolution des diverses espèces. Cette évolution n'est rendue possible que

par une modification continuelle de la structure des êtres vivants, c'est-à-dire

de la structure de l'A.D.N. Nous nous trouvons en face d'un double problème,

l'immuabilité de la molécule d'A.D.N., d'une part, et son évolution d'autre

part.

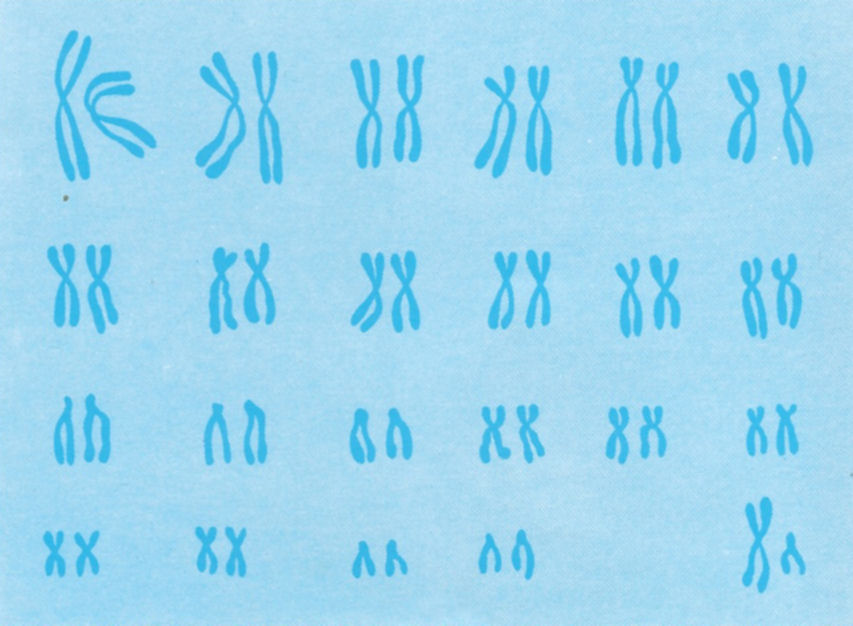

Garniture chromosomique d'une cellule masculine : on

distingue sur le schéma les 22 paires d'autosomes (chromosomes

quelconques et, en bas à droite, la paire d'allosomes (chromosomes

sexuels) dont les deux éléments présentent des formes distinctes.

Garniture chromosomique d'une cellule masculine : on

distingue sur le schéma les 22 paires d'autosomes (chromosomes

quelconques et, en bas à droite, la paire d'allosomes (chromosomes

sexuels) dont les deux éléments présentent des formes distinctes.

La solution se trouve dans l'échange de ces molécules

d'A.D.N. entre deux individus de la même espèce, afin de permettre l'échange des

caractères héréditaires éventuellement nouveaux qui apparaissent par le

mécanisme des mutations, tout en empêchant des modifications radicales qui

feraient disparaître l'espèce. Cet échange entre le matériel génétique de deux

individus correspond à la reproduction sexuée.

Chez les êtres vivants pluricellulaires, animaux ou végétaux,

la reproduction sexuée correspond à la fusion de deux types de cellules issues

de deux lignées différentes, mâle et femelle (gamètes), et qui forment un œuf

dont le développement aboutira à la constitution d'un nouvel individu. Les

cellules somatiques étant généralement diploïdes (2 chromosomes de

chaque type), la formation de ces cellules reproductrices nécessite une

réduction chromatique, qui devrait les rendre haploïdes (composées de 1

chromosome de chaque type).

La cellule mâle, ou spermatozoïde, se distingue

morphologiquement et génétiquement de la cellule femelle ou ovule. Le

spermatozoïde est petit, très mobile et dépourvu de réserves. L'ovule, au

contraire, est pratiquement immobile, et son cytoplasme renferme les réserves

nécessaires au développement de l'embryon. La différence entre les deux sexes

donnant naissance à ces deux types de cellules s'observe également au niveau des

organes génitaux qui distinguent les individus mâles des individus femelles.

Cette distinction, basée sur les caractères sexuels primaires (appareil

reproducteur et annexes), est accentuée par l'existence de caractères sexuels

secondaires tels que la taille, la pilosité, le timbre de la voix, la présence

de cornes, de plumes colorées, etc.

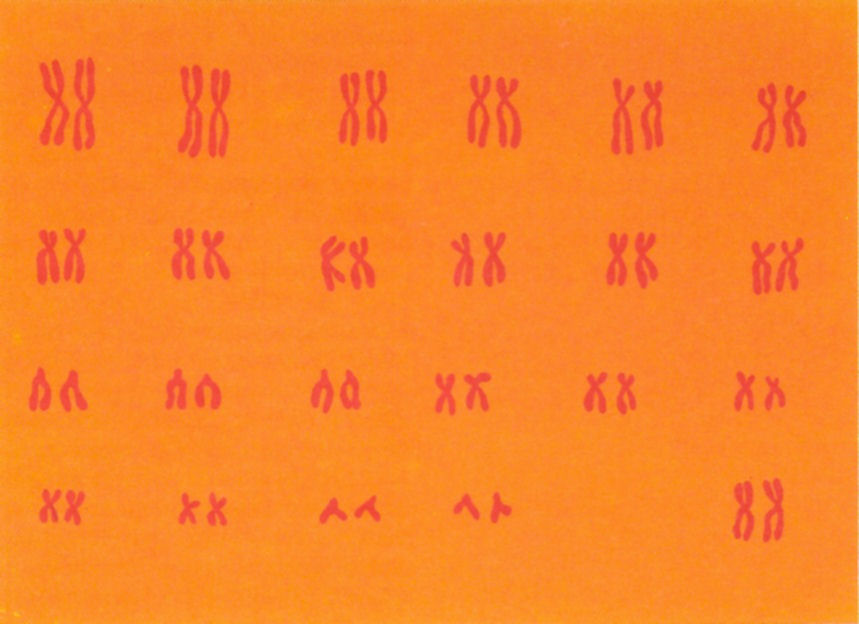

Garniture chromosomique d'une cellule

féminine. Les chromosomes sexuels de la femme sont identiques (X et X).

Chez la plupart des espèces, la détermination du sexe est

basée sur la présence de chromosomes sexuels ou hétérochromosomes qui, chez

l'homme, sont les chromosomes X et Y. Nous possédons 23 paires de chromosomes

(autosomes) et une paire de chromosomes sexuels qui sont appelés XX chez la

femelle et qui sont identiques l'un à l'autre, et XY, parce que différents, chez

le mâle. Cette différence d'ordre génétique détermine, au cours du développement

de l'individu, l'apparition des caractères sexuels primaires et secondaires.

Au moment de la formation des gamètes, par réduction

chromatique, chaque cellule ne renfermera plus qu'un seul chromosome de chaque

paire. Les ovules renfermeront tous un chromosome X, alors que nous aurons deux

types de spermatozoïdes, l'un comportant un chromosome X, l'autre un chromosome

Y. Ce dimorphisme chromosomique a pour conséquence de maintenir une proportion à

peu près équivalente à 50% de chaque sexe dans une population donnée.

Le principe de la reproduction sexuée permet l'évolution de

l'espèce par le polymorphisme des individus, tout en maintenant une certaine

stabilité pour le brassage des caractères. Il s'observe déjà chez les êtres

vivants primitifs tels que les virus et les bactéries, même s'il n'y a pas de

dimorphisme sexuel apparent. Ces chez micro-organismes on parle de

"para-sexualité", car il existe une recombinaison génétique sans qu'il soit

nécessaire de passer par une réduction chromatique.

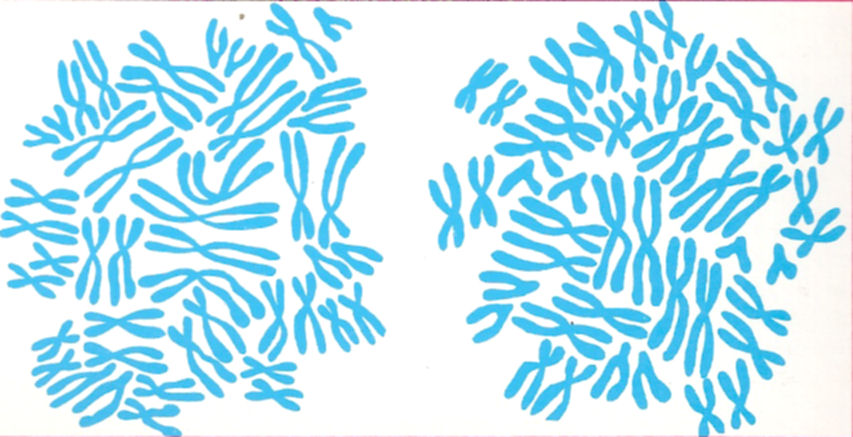

Garnitures chromosomiques d'un homme (à gauche) et d'une

femme (à droite) telles qu'elles apparaissent dans les préparations observées au

microscope. Les chromosomes sont surtout visibles au moment de la division

cellulaire.

Garnitures chromosomiques d'un homme (à gauche) et d'une

femme (à droite) telles qu'elles apparaissent dans les préparations observées au

microscope. Les chromosomes sont surtout visibles au moment de la division

cellulaire.

Le virus se présente sous la forme d'une molécule d'A.D.N. ou

dans certains cas d'A.R.N. (virus de la mosaïque du tabac) entourée d'une

enveloppe protectrice. Le virus, se fixant sur une bactérie, injecte sa molécule

génétique dans celle-ci. Cette molécule, en se multipliant, effectue des

recombinaisons avec les molécules d'autres virus, et reforme de nouveaux

individus qui iront infester d'autres bactéries. Chez certains protozoaires, on

trouve deux noyaux dont l'un est destiné à la régulation des mécanismes

cellulaires, alors que l'autre n'intervient que dans la reproduction. Chez les

multicellulaires, apparaissent des cellules reproductrices spécialisées.

Habituellement, le sexe génital d'un individu coïncide avec

son sexe génétique. Il faut cependant signaler l'existence d'inversions

sexuelles partielles ou totales, car le déterminisme du sexe génital est sous

l'influence de sécrétions hormonales des gonades ou d'autres glandes endocrines,

comme les surrénales. Certaines espèces sont hermaphrodites, c'est-à-dire à la

fois mâle et femelle. Lorsque les sexes sont nettement séparés, les caractères

sexuels primaires apparaissent au cours du développement embryonnaire.

Après la naissance, on observe une période plus ou moins

longue où, apparemment, il ne se passe rien sur le plan sexuel; en fait, du

point de vue comportemental, il s'agit de la phase la plus importante.

Les caractères sexuels se développent, quant à eux, au moment

de la puberté, chez l'homme, ou de la maturation sexuelle, chez les animaux, en

même temps que se manifestent les premiers comportements liés à la reproduction.

Le développement des caractères sexuels secondaires peut être modifié par la

castration ou l'administration d'hormones. Il est possible d'obtenir une

inversion totale du sexe chez les insectes, une gonade de chaque type chez les

oiseaux ou un pseudo-hermaphrodisme chez les mammifères. Chez ces derniers,

l'inversion ne se situe qu'au niveau des organes génitaux externes, jamais au

niveau des gonades. La castration d'un jeune coq empêche le développement de la

crête, effet qui peut être compensé par l'injection d'hormones mâles.

Le bonheur et l'équilibre des couples se

ressentent profondément de la réussite de leur vie sexuelle. Des organismes

comme le planning familial ont été créés pour informer et guider en matière

d'éducation sexuelle, de contrôle des naissances et de lutte contre la

stérilité.

Les hormones sexuelles jouent un rôle important chez

l'adulte, notamment en modifiant le tractus génital au cours du cycle ovarien

chez la femelle. L'œstradiol (hormone femelle) développe le tractus génital, les

glandes mammaires, et modifie le comportement de l'individu. La progestérone

agit pendant la deuxième phase du cycle, en favorisant la prolifération de la

muqueuse utérine et l'implantation de l'œuf. Le cycle ne peut se dérouler

normalement que s'il y a une harmonie fonctionnelle entre ces deux hormones dont

la sécrétion est sous la dépendance de facteurs hypophysaires. Il en est de même

pour les hormones mâles.

Si la période entre la naissance et la puberté semble peu

importante sur le plan de l'anatomie et de la physiologie sexuelle, il n'en va

pas de même pour le comportement. Konrad Lorenz a ainsi observé des

modifications dans le comportement des oies lorsqu'elles sont élevées par

l'homme. Quand la jeune oie sort de l'œuf, elle reçoit une "empreinte", sorte de

"fixation psychique sur le premier objet mobile qui apparaît dans son champ

visuel, et qui est normalement sa mère. Ce phénomène n'a apparemment aucune

relation avec le comportement reproducteur. Mais Lorenz est parvenu à remplacer

la mère auprès de jeunes oies dès la naissance. Or, il se trouve qu'arrivées à

l'âge adulte, les oies mâles essayèrent de prendre Lorenz comme partenaire

sexuel !

Le phénomène d'empreinte, qui apparaît dès l'éclosion, avant

même que ne se manifeste le moindre comportement sexuel, est donc en mesure de

déterminer celui-ci chez l'animal adulte. Le même phénomène s'observe chez les

canards. Le jeune caneton aperçoit normalement comme premier objet mobile sa

mère; si on la remplace par un canard mâle adulte, les jeunes canetons

présenteront un comportement homosexuel lorsqu'ils seront en âge de se

reproduire et choisiront les mâles de leur espèce comme partenaire sexuel.

Le comportement reproducteur d'un animal est génétiquement

déterminé, mais il est possible de le dévier, comme le montrent les expériences

effectuées sur le rat. Si l'on injecte de l'hormone mâle à une jeune rate

pendant les trois premiers jours suivant sa naissance, elle manifestera à l'état

adulte un comportement de mâle, tout en étant morphologiquement,

physiologiquement et génétiquement une femelle. Ces quelques observations

montrent de la période "silencieuse" séparant la maturité sexuelle de la

naissance n'est pas insensible à diverses stimulations, qui peuvent modifier le

comportement reproducteur ultérieur d'une espèce.

On a remarqué que chez plusieurs espèces, les jeux

apparemment innocents des jeunes permettent l'établissement du comportement

sexuel adulte. Lors de l'accouplement, le putois mâle saisit la femelle à la

nuque pour l'immobiliser. Des jeunes putois élevés isolément et n'ayant pas pu,

de ce fait, jouer avec leurs congénères, ne connaissent pas cette prise. Le

macaque mâle saisit les mollets de la femelles à l'aide de ses pattes

postérieures lors de l'accouplement.

Cette posture très stéréotypée est inconnue des macaques qui

n'ont pas eu la possibilité de jouer avec des congénères lors de leur jeune âge.

Secondairement, l'accouplement acquiert une signification de relation sociale

indépendante de l'acte de procréation.

L'action des hormones sur le comportement reproducteur et

l'importance du jeu montrent qu'un certain nombre de circuits nerveux se mettent

en place pendant la période séparant la naissance de la maturité sexuelle bien

avant que ne se manifeste le comportement reproducteur d'adulte.

C'est à Sigmund Freud (1856-1939) que revient le mérite

d'avoir souligné l'importance de la sexualité infantile du point de vue

psychique. Dans Trois Essais sur la théorie de la sexualité, il montre

que la sexualité de l'adulte est conditionnée par des événements de son enfance.

L'un des premiers, aussi, il voit aux troubles de la sexualité une origine

psychologique.

Cependant, l'hypothèse de Freud selon laquelle l'instinct

sexuel, qu'il désigne du terme de libido, serait la seule force motrice

de l'individu, est rejetée par la psychanalyse moderne.

![]()