Le soleil

Le

disque solaire et ses taches tel qu'il apparaît, observé au télescope. Les

taches sont des phénomènes temporaires dont la durée varie de quelques jours

à quelques semaines. A plus de 149 millions de kilomètres de la

Terre, distance que la lumière elle-même met 8 minutes à franchir, se trouve

notre étoile, le Soleil. Depuis environ 5 milliards d'années, car tel serait

son âge d'après les estimations les plus récentes, cet astre brille sans

changements appréciables, sauf ceux qui eurent lieu au début de son

évolution. Son diamètre est de 1 392 000 km, et son volume vaut 1 303 800

fois celui de la Terre. Mais, étant donné que le Soleil es composé de

matériaux plus légers que ceux qui constituent notre planète, sa masse

équivaut "seulement" à 332 946 fois celle du globe terrestre;à sa surface,

la pesanteur est 28 fois plus élevée que la nôtre, c'est-à-dire qu'un homme

adulte y pèserait environ deux tonnes. Grâce à l'astrophysique et à la

spectroscopie, on a pu étudier la composition du Soleil, le considérant

comme une sphère de gaz incandescents. A la surface visible de l'astre,

celle que l'on discerne à l'il nu ou au télescope (la photosphère),règne

une chaleur intense: environ 6 700°C. Plus on pénètre à l'intérieur de cet

astre ardent, plus la température et la pression augmentent : on a calculé

que, dans le noyau solaire, doit régner une température de 14 millions de

degrés centigrades. On sait aujourd'hui que, au cur de l'astre, des atomes

d'hydrogène se fondent ensemble continuellement, produisant des atomes

d'hélium. Lors du processus, une partie de la masse de matière existante

subit une transformation en énergie pure : ce qui se produit dans les

profondeurs solaires est tout à fait semblable aux réactions énergétiques

mises en oeuvre dans une bombe à hydrogène. Toutefois, la violence de la

réaction est contenue par les quantités gigantesques de gaz comprimé se

trouvant autour du noyau. En transformant l'hydrogène en hélium, le Soleil

perd 4 millions de tonnes de matière par seconde, intégralement transformées

en radiations; mais l'astre est tellement massif que, au rythme actuel des

pertes, il continuera de briller pendant au moins 6 milliards d'années.

L'énergie produite dans le noyau revêt la forme de rayons gamma : si ceux-ci

se répandaient directement dans l'espace, toute trace de vie disparaîtrait

de la Terre. Heureusement, en remontant du noyau vers la surface du Soleil,

ces rayons gamma sont dégradés dans les immenses couches de gaz, perdant

lentement leur énergie; ils sont progressivement transformés en rayons X et

en rayons ultraviolets, dans une grande enveloppe interne où le noyau répand

encore de l'énergie par rayonnement. Plus à l'extérieur, il existe une

enveloppe où des courants chauds montent jusqu'à la photosphère. Depuis

cette surface, l'énergie est rayonnée dans l'espace sous une forme très

atténuée; malgré cela, ces radiations stériliseraient notre globe si

celui-ci n'était protégé par son atmosphère. Pour observer le Soleil aux

instruments, il faut être très prudent, car il y a risque pour la vue, même

si l'on utilise des filtres de verre fumé. La seule façon correcte

d'effectuer de telles observations est de projeter l'image du Soleil sur un

écran blanc, en utilisant le télescope ou la lunette comme projecteur de

diapositives. On observe ainsi des granulosités sur la photosphère, les

"grains de riz" produits par les sommets des courants de gaz très chauds qui

montent des profondeurs, et des trouées sombres qui semblent rompre

momentanément le délicat tissu des granules : ce sont les taches. Bien

qu'elles soient en fait plus brillantes qu'une lampe à arc, elles semblent

presque noires sur l'image, car leur température est beaucoup plus faible

que celle de la photosphère alentour (l'écart est d'environ 2000°C).De plus,

leur niveau se situe 800 à 10 000 km au-dessous de celui de la surface

moyenne. Selon la plupart des astronomes, les taches ont la forme de

cratères, avec une partie centrale plus basse et plus sombre appelée "ombre"

et une partie périphérique filamenteuse plus claire, la "pénombre". Selon

les idées actuelles, les taches du Soleil sont dues aux altérations

produites dans la distribution des gaz photo sphériques par les lignes de

force de gigantesques champs magnétiques qui

Le

disque solaire et ses taches tel qu'il apparaît, observé au télescope. Les

taches sont des phénomènes temporaires dont la durée varie de quelques jours

à quelques semaines. A plus de 149 millions de kilomètres de la

Terre, distance que la lumière elle-même met 8 minutes à franchir, se trouve

notre étoile, le Soleil. Depuis environ 5 milliards d'années, car tel serait

son âge d'après les estimations les plus récentes, cet astre brille sans

changements appréciables, sauf ceux qui eurent lieu au début de son

évolution. Son diamètre est de 1 392 000 km, et son volume vaut 1 303 800

fois celui de la Terre. Mais, étant donné que le Soleil es composé de

matériaux plus légers que ceux qui constituent notre planète, sa masse

équivaut "seulement" à 332 946 fois celle du globe terrestre;à sa surface,

la pesanteur est 28 fois plus élevée que la nôtre, c'est-à-dire qu'un homme

adulte y pèserait environ deux tonnes. Grâce à l'astrophysique et à la

spectroscopie, on a pu étudier la composition du Soleil, le considérant

comme une sphère de gaz incandescents. A la surface visible de l'astre,

celle que l'on discerne à l'il nu ou au télescope (la photosphère),règne

une chaleur intense: environ 6 700°C. Plus on pénètre à l'intérieur de cet

astre ardent, plus la température et la pression augmentent : on a calculé

que, dans le noyau solaire, doit régner une température de 14 millions de

degrés centigrades. On sait aujourd'hui que, au cur de l'astre, des atomes

d'hydrogène se fondent ensemble continuellement, produisant des atomes

d'hélium. Lors du processus, une partie de la masse de matière existante

subit une transformation en énergie pure : ce qui se produit dans les

profondeurs solaires est tout à fait semblable aux réactions énergétiques

mises en oeuvre dans une bombe à hydrogène. Toutefois, la violence de la

réaction est contenue par les quantités gigantesques de gaz comprimé se

trouvant autour du noyau. En transformant l'hydrogène en hélium, le Soleil

perd 4 millions de tonnes de matière par seconde, intégralement transformées

en radiations; mais l'astre est tellement massif que, au rythme actuel des

pertes, il continuera de briller pendant au moins 6 milliards d'années.

L'énergie produite dans le noyau revêt la forme de rayons gamma : si ceux-ci

se répandaient directement dans l'espace, toute trace de vie disparaîtrait

de la Terre. Heureusement, en remontant du noyau vers la surface du Soleil,

ces rayons gamma sont dégradés dans les immenses couches de gaz, perdant

lentement leur énergie; ils sont progressivement transformés en rayons X et

en rayons ultraviolets, dans une grande enveloppe interne où le noyau répand

encore de l'énergie par rayonnement. Plus à l'extérieur, il existe une

enveloppe où des courants chauds montent jusqu'à la photosphère. Depuis

cette surface, l'énergie est rayonnée dans l'espace sous une forme très

atténuée; malgré cela, ces radiations stériliseraient notre globe si

celui-ci n'était protégé par son atmosphère. Pour observer le Soleil aux

instruments, il faut être très prudent, car il y a risque pour la vue, même

si l'on utilise des filtres de verre fumé. La seule façon correcte

d'effectuer de telles observations est de projeter l'image du Soleil sur un

écran blanc, en utilisant le télescope ou la lunette comme projecteur de

diapositives. On observe ainsi des granulosités sur la photosphère, les

"grains de riz" produits par les sommets des courants de gaz très chauds qui

montent des profondeurs, et des trouées sombres qui semblent rompre

momentanément le délicat tissu des granules : ce sont les taches. Bien

qu'elles soient en fait plus brillantes qu'une lampe à arc, elles semblent

presque noires sur l'image, car leur température est beaucoup plus faible

que celle de la photosphère alentour (l'écart est d'environ 2000°C).De plus,

leur niveau se situe 800 à 10 000 km au-dessous de celui de la surface

moyenne. Selon la plupart des astronomes, les taches ont la forme de

cratères, avec une partie centrale plus basse et plus sombre appelée "ombre"

et une partie périphérique filamenteuse plus claire, la "pénombre". Selon

les idées actuelles, les taches du Soleil sont dues aux altérations

produites dans la distribution des gaz photo sphériques par les lignes de

force de gigantesques champs magnétiques qui  existent à l'intérieur de l'étoile. Les dimensions des groupes peuvent être

parfois énormes : on observé des groupes de taches s'étendant sur 300 000

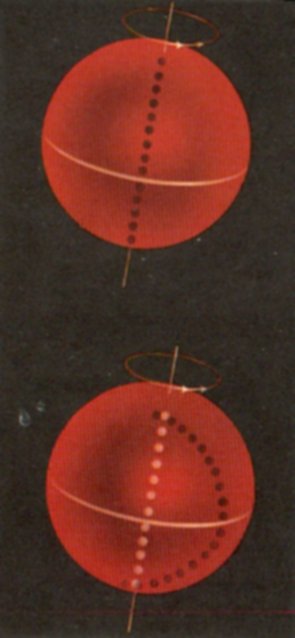

km, presque la distance de la Terre à la Lune! Leur observation a permis de

mesurer la période de rotation du Soleil, et l'on a ainsi trouvé que la

grande sphère ne tourne pas à une vitesse uniforme. Sa durée de rotation est

de 25,4 jours à l'équateur, et elle augmente en allant vers les pôles, pour

atteindre plus de 30 jours aux latitudes les plus élevées. Pour une raison

encore mal connue, les taches solaires passent d'un nombre maximal à un

nombre minimal tous les 11 ans;ce cycle, dit un décennal, fait lui-même

partie d'un cycle d'une durée de 22 années, au cours duquel le magnétisme

solaire inverse totalement sa polarité. La rotation ne

s'effectue pas d'une façon uniforme en tous les points de la sphère solaire:

elle est plus rapide à l'équateur et plus lente aux pôles. Au-dessus

de la photosphère, s'étend une enveloppe de gaz plus ténus qui irradient une

lumière rouge rosée : c'est la chromosphère, constituée

principalement d'hydrogène et d'hélium. Elle est moins lumineuse que la

photosphère, et est totalement transparente : notre oeil ne peut donc la

percevoir que durant les courts instants des éclipses totales de Soleil. De

la chromosphère jaillissent de gigantesques "flammes" de gaz incandescents

(surtout de l'hydrogène) : ce sont les protubérances, en forme de panaches,

de ramifications, de cumulus, expulsées à une vitesse de plusieurs centaines

de kilomètres par seconde. Quant le Soleil est éclipsé, on peut les voir

directement à l'il nu ou avec une longue-vue, pareilles à des fontaines de

pourpre pétrifiées. En dehors des protubérances, il se produit sur le Soleil

des éruptions d'hydrogène sous forme d'explosions d'intensité inimaginable :

ce sont les éruptions chromo sphériques (en

existent à l'intérieur de l'étoile. Les dimensions des groupes peuvent être

parfois énormes : on observé des groupes de taches s'étendant sur 300 000

km, presque la distance de la Terre à la Lune! Leur observation a permis de

mesurer la période de rotation du Soleil, et l'on a ainsi trouvé que la

grande sphère ne tourne pas à une vitesse uniforme. Sa durée de rotation est

de 25,4 jours à l'équateur, et elle augmente en allant vers les pôles, pour

atteindre plus de 30 jours aux latitudes les plus élevées. Pour une raison

encore mal connue, les taches solaires passent d'un nombre maximal à un

nombre minimal tous les 11 ans;ce cycle, dit un décennal, fait lui-même

partie d'un cycle d'une durée de 22 années, au cours duquel le magnétisme

solaire inverse totalement sa polarité. La rotation ne

s'effectue pas d'une façon uniforme en tous les points de la sphère solaire:

elle est plus rapide à l'équateur et plus lente aux pôles. Au-dessus

de la photosphère, s'étend une enveloppe de gaz plus ténus qui irradient une

lumière rouge rosée : c'est la chromosphère, constituée

principalement d'hydrogène et d'hélium. Elle est moins lumineuse que la

photosphère, et est totalement transparente : notre oeil ne peut donc la

percevoir que durant les courts instants des éclipses totales de Soleil. De

la chromosphère jaillissent de gigantesques "flammes" de gaz incandescents

(surtout de l'hydrogène) : ce sont les protubérances, en forme de panaches,

de ramifications, de cumulus, expulsées à une vitesse de plusieurs centaines

de kilomètres par seconde. Quant le Soleil est éclipsé, on peut les voir

directement à l'il nu ou avec une longue-vue, pareilles à des fontaines de

pourpre pétrifiées. En dehors des protubérances, il se produit sur le Soleil

des éruptions d'hydrogène sous forme d'explosions d'intensité inimaginable :

ce sont les éruptions chromo sphériques (en  anglais flares).Elles apparaissent de façon imprévue sur plusieurs

millions de kilomètres carrés, et disparaissent après un laps de temps de

quelques minutes à plusieurs jours; de leur sein se déchaînent des flux de

radiations à ondes courtes et de particules chargées électriquement.

Le Soleil contient un noyau central dont la température est voisine de 14

millions de degrés;là ont lieu des transformations nucléaires libérant

l'énergie projetée à l'extérieur après avoir traversé les couches

intermédiaires. Jaillie de la chromosphère, la flamme d'une protubérance

D'autre part, le Soleil émet de façon continue un flux de particules, appelé

vent solaire, qui "repousse" les queues des comètes en les faisant s'étendre

dans l'espace. Une partie de la masse solaire est ainsi continuellement

dispersée, avec les radiations, mais elle est vraiment infinitésimale par

rapport à la masse totale de l'astre. Une grande quantité de particules

libres entoure en permanence le Soleil, s'éloignant insensiblement dans

l'espace et formant l'enveloppe la plus extérieure, appelée couronne.

Cette zone est une radio-source intense, ce qui fait que la radio-astronomie

a beaucoup contribué à sa connaissance.

anglais flares).Elles apparaissent de façon imprévue sur plusieurs

millions de kilomètres carrés, et disparaissent après un laps de temps de

quelques minutes à plusieurs jours; de leur sein se déchaînent des flux de

radiations à ondes courtes et de particules chargées électriquement.

Le Soleil contient un noyau central dont la température est voisine de 14

millions de degrés;là ont lieu des transformations nucléaires libérant

l'énergie projetée à l'extérieur après avoir traversé les couches

intermédiaires. Jaillie de la chromosphère, la flamme d'une protubérance

D'autre part, le Soleil émet de façon continue un flux de particules, appelé

vent solaire, qui "repousse" les queues des comètes en les faisant s'étendre

dans l'espace. Une partie de la masse solaire est ainsi continuellement

dispersée, avec les radiations, mais elle est vraiment infinitésimale par

rapport à la masse totale de l'astre. Une grande quantité de particules

libres entoure en permanence le Soleil, s'éloignant insensiblement dans

l'espace et formant l'enveloppe la plus extérieure, appelée couronne.

Cette zone est une radio-source intense, ce qui fait que la radio-astronomie

a beaucoup contribué à sa connaissance.