Seconde Guerre mondiale (1939-1945)

Dès 1926, Hitler, dans Mein Kampf, annonçait

les étapes de la politique extérieure du nazisme : réarmement de l'Allemagne

(entrepris dès 1935), formation de la Grande Allemagne par annexion de

l'Autriche et de la Tchécoslovaquie, conquête de l'espace vital, et destruction

de la puissance militaire française. L'Anschluss de mars 1938, les

revendications allemandes sur la région tchèque des Sudètes, peuplée en grande

partie d'Allemands, auraient dû faire réfléchir les gouvernements occidentaux.

Pourtant ceux-ci préfèrent négocier en signant le traité de Munich (septembre

1938) qui permettait à Hitler d'annexer les Sudètes.

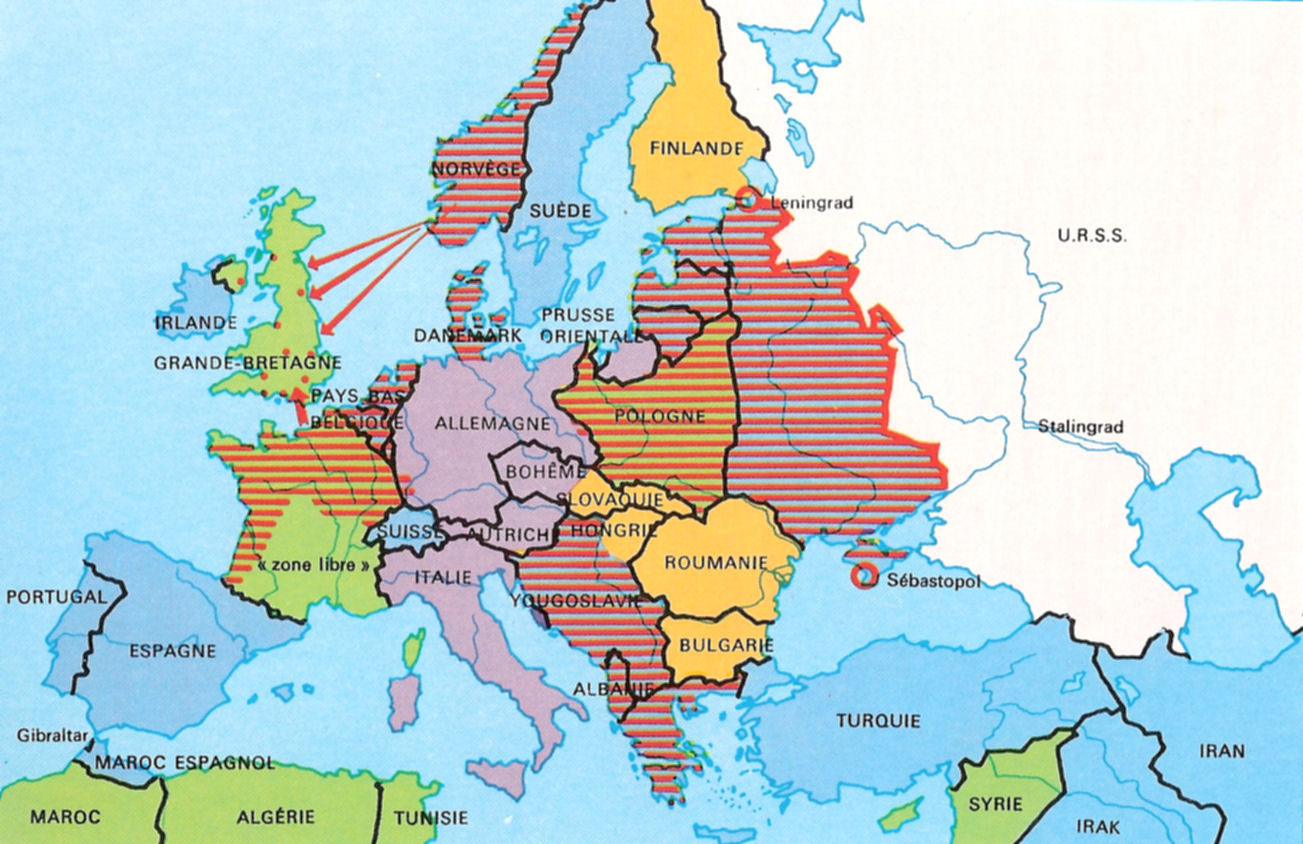

L'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. En noir, les

frontières des Etats au début de 1938. En violet, les pays de l'Axe, en jaune,

leurs alliés, au mois de mars 1939, après l'annexion de l'Autriche et la

création du protectorat allemand de Bohême-Moravie. En rose, la Russie

soviétique, et en bleu, les pays neutres. Les zones hachurées en rouge indiquent

l'expansion extrême des forces de l'Axe avant les contre-offensives des Alliés.

L'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. En noir, les

frontières des Etats au début de 1938. En violet, les pays de l'Axe, en jaune,

leurs alliés, au mois de mars 1939, après l'annexion de l'Autriche et la

création du protectorat allemand de Bohême-Moravie. En rose, la Russie

soviétique, et en bleu, les pays neutres. Les zones hachurées en rouge indiquent

l'expansion extrême des forces de l'Axe avant les contre-offensives des Alliés.

La Grande-Bretagne, dirigée depuis 1937 par Neville

Chamberlain, a prétexté son souci de préserver la paix; mais il faut souligner

que les questions d'Europe centrale ne sont pas essentielles à sa sécurité, et

que la renaissance allemande lui semble nécessaire à l'équilibre des forces en

Europe.

La France doit suivre cette politique britannique pourtant

contraire à ses intérêts : paralysé par une fraction de l'opinion publique

favorable aux régimes autoritaires, conscient du retard militaire d'une armée

pourtant prestigieuse (les divisions blindées sont très réduites malgré les

protestations du général de Gaulle), le gouvernement Daladier préfère renier ses

alliances que de s'engager seul dans un conflit qu'il sent inévitable.

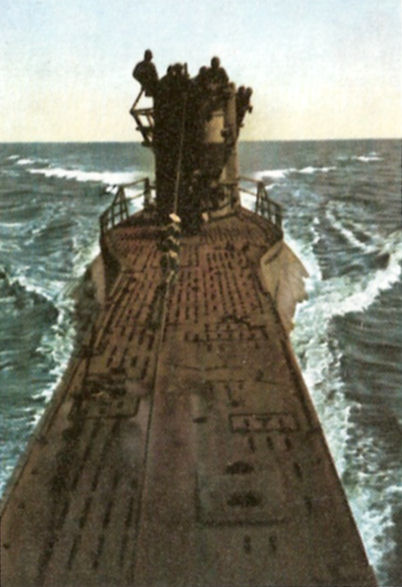

Un sous-marin allemand fait surface pour

se ravitailler. La bataille de l'Atlantique visait à couper la Grande-Bretagne

des Etats-Unis et du Commonwealth. En 1942, dans les convois, les pertes

s'élevèrent à 8 240 000 t.

Les Etats-Unis ayant affirmé leur neutralisme en dépit des

efforts du président Roosevelt, seule l'U.R.S.S. peut soutenir la résistance des

démocraties occidentales face aux visées nazies. Mais la France et la

Grande-Bretagne répugnent à cette alliance, et Staline n'est même pas invité à

la conférence de Munich. Laissée de côté par les Occidentaux, soucieuse de

détourner la menace allemande vers l'ouest pour renforcer son armement,

impatiente aussi de récupérer les territoires abandonnés en 1918, l'U.R.S.S.

signe avec l'Allemagne un pacte de non-agression, dont une clause secrète

prévoit un partage des territoires conquis.

Hitler, qui bénéficie du soutien de Mussolini avec qui il a

signé le "Pacte d'acier", peut donc s'engager plus avant dans sa politique

d'expansion, et lance, le 1er septembre 1939 à 5 heures, sans

déclaration de guerre, les divisions de la Wehrmacht à la conquête de la

Pologne. La Grande-Bretagne, enfin consciente du danger de la surpuissance

allemande, décide d'honorer ses engagements vis-à-vis de la Pologne, et déclare

la guerre à l'Allemagne le 3 septembre à 11 heures; le gouvernement français

fait de même à 17 heures. C'est le début de la Seconde Guerre mondiale.

Le 1er septembre 1939, les troupes allemandes

franchissent la frontière polonaise dont elles brisent ici les barrières. Mais

la Pologne est alliée à la France et à la Grande-Bretagne qui se voient obligées

de déclarer la guerre à l'Allemagne.

Le 1er septembre 1939, les troupes allemandes

franchissent la frontière polonaise dont elles brisent ici les barrières. Mais

la Pologne est alliée à la France et à la Grande-Bretagne qui se voient obligées

de déclarer la guerre à l'Allemagne.

Ravagée par l'aviation, surprise par la guerre éclair menée

par les divisions blindées allemandes, la Pologne est mise hors de combat en 3

semaines. Après la chute de Varsovie, elle est partagée le 28 septembre entre

l'Allemagne et l'Union Soviétique. Alors qu'à l'ouest l'inaction prédomine dans

une "drôle de guerre", à l'est l'U.R.S.S., pour retrouver ses anciennes

frontières et créer un glacis entre elle et l'Allemagne, occupe l'Estonie, la

Lettonie et la Lituanie, puis envahit la Finlande qui a refusé de lui céder des

bases militaires (30 novembre).

Sur la frontière franco-allemande, les armées ennemies se

font face le long de deux lignes fortifiées : la ligne Maginot et la ligne

Siegfried. Rien ne semblait devoir évoluer, lorsque Hitler prit l'initiative

d'une vaste opération contre le Danemark et la Norvège dont il convoitait les

ressources ferrifères. Le commandant en chef français Gamelin entreprit avec les

Anglais une expédition sur Narvik afin de couper la route du fer vers

l'Allemagne (mai 1940). Mais le succès de cette opération est vite éclipsé par

la fulgurante attaque que les Allemands déclenchent à l'ouest.

Le 10 mai 1940, les troupes de la Wehrmacht se ruent sur la

Hollande et la Belgique. L'armée française se porte à la rencontre des

envahisseurs sans parvenir à stopper leur avance; c'est le moment choisi par

Hitler pour lancer ses divisions blindées à travers les Ardennes, mal défendues

puisque l'état-major les jugeait infranchissables (13 mai). Au lieu de foncer

sur Paris, les "Panzerdivisionen" pivotent vers le nord-ouest et atteignent la

mer le 21 mai. 350 000 Anglais et Français se trouvent encerclés et doivent être

évacués par les navires anglais, depuis Dunkerque.

Un canon antichar allemand en position

de batterie, "quelque part en Europe".

Au sud, le général Weygand, remplaçant Gamelin, ne peut

résister au déferlement allemand. Paris tombe le 14 juin 1940, le 16 juin le

président du Conseil Paul Reynaud démissionne et son successeur, le maréchal

Pétain, héros de la guerre 14-18, demande l'armistice dès le 17 juin. Inquiet

des troubles sociaux qui peuvent résulter de la défaite, le gouvernement accepte

toutes les clauses proposées : les trois quarts du territoire sont occupés, et

l'Allemagne garde près de deux millions de prisonniers français. La France prend

également à sa charge l'entretien des troupes d'occupation. Dans la zone non

occupée, le maréchal et son ministre Pierre Laval réunissent les parlementaires

à Vichy; ceux-ci profitent du désarroi pour mettre fin à la IIIe

République en donnant à Pétain les pleins pouvoirs. A Londres cependant, des

Français refusent la défaite, et le général de Gaulle, par l'appel du 18 juin,

invite tous les militaires à poursuivre la guerre.

La France vaincue, restait l'Angleterre que Hitler croyait

vaincre avec la même rapidité; c'était compter sans la ténacité britannique,

galvanisée avec le Premier ministre Winston Churchill. Le 16 juillet, le Führer

ordonne la préparation du débarquement en Angleterre qui devait être précédée

d'une formidable offensive aérienne qui débute le 8 août. Bien qu'inférieure en

nombre, l'aviation anglaise, aidée par l'usage du radar, parvient à résister et

Hitler doit ajourner le 17 septembre l'ordre de débarquement. Sa nouvelle

tactique va maintenant consister à étouffer l'Angleterre en coupant ses deux

voies de ravitaillement, la Méditerranée et l'Atlantique.

La puissance britannique en Méditerranée s'appuyait sur les

bases de Gibraltar, Malte et Alexandrie. Hitler s'efforce d'obtenir l'appui de

l'Espagne, qui refuse, et de la France. Celle-ci, disposant d'une flotte

importante et intacte, pouvait être un auxiliaire de choix. Devant le danger

d'une collaboration possible entre Hitler et Pétain (rendue probable par

l'entrevue des deux hommes à Montoire), les Anglais exigent de la flotte

française embossée à Mers-el-Kébir qu'elle se joigne à eux ou se mette à l'abri

dans un endroit moins directement menacé. Devant le refus de l'amiral Gensoul,

l'amiral Somerville doit ouvrir le feu : plusieurs navires sont coulés, 1 200

marins sont tués (juillet 1940).

A la fin de leur campagne contre le Japon, les troupes

américaines plantent leur drapeau sur l'île d'Iwo Shima, base de l'aviation

japonaise (février 1945). L'offensive a coûté 5 000 morts.

A la fin de leur campagne contre le Japon, les troupes

américaines plantent leur drapeau sur l'île d'Iwo Shima, base de l'aviation

japonaise (février 1945). L'offensive a coûté 5 000 morts.

Pour neutraliser Malte, les Italiens entreprennent la

conquête de la Grèce en octobre 1940. Cette campagne se termine par un désastre.

Par crainte de l'installation d'une tête de pont britannique dans les Balkans,

Hitler intervient : après avoir envahi la Yougoslavie, il conquiert la Grèce et

la Crète, gênant considérablement les communications anglaises en Méditerranée

orientale.

Contre Alexandrie et l'influence anglaise au Moyen-Orient,

l'Afrika Korps du maréchal Rommel entreprend des actions vers l'Egypte à partie

de la Libye, pendant que la Wehrmacht profite des aérodromes et des ports

français du Levant, prêtés par l'amiral Darlan, pour tenter de s'implanter dans

la région. Les Anglais réagissent en occupant l'Irak, la Syrie et le Liban

(mars-juillet 1941).

Dans l'Atlantique, les submersibles allemands s'efforcent de

détruire les convois de ravitaillement en provenance des Etats-Unis. Jusqu'en

novembre 1940, Roosevelt ne put adopter une attitude franchement

interventionniste face à une opinion publique isolationniste qui se serait

opposée à sa réélection. De nouveau président, il peut, dès mars 1941, faire

adopter la loi du prêt-bail qui autorise des livraisons de matériel sous forme

de prêts et non pas avec paiement comptant. Le 14 août 1941, il élabore avec

Churchill un projet de reconstruction du monde de l'après-guerre selon des

principes démocratiques (charte de l'Atlantique). C'est démentir directement la

valeur des idéologies autoritaires nazie et fasciste.

Les victoires de l'Axe sont donc fragiles puisque

l'Angleterre n'est pas écrasée et que les Etats-Unis s'engagent de plus en plus

dans le conflit. C'est pourtant à ce moment que Hitler décide de se débarrasser

de l'U.R.S.S., allié devenu rival depuis les conquêtes soviétiques sur la

Baltique et la poussée allemande dans les Balkans.

Le plan Barbarossa, prévoyant l'écrasement rapide de

la Russie, est déclenché le 22 juin 1941, avec plus d'un mois de retard sur

l'horaire prévu, du fait de la nécessaire intervention en Grèce. Ce contretemps

allait être fatal à l'Allemagne. Trois millions d'hommes appuyés par 10 000

chars et 3 000 avions foncent dans trois directions : au nord, le maréchal von

Leeb parvient aux portes de Leningrad; au centre, le maréchal von Bock arrive à

20 km de Moscou; au sud, le maréchal von Rundstedt remporte d'éclatants succès

qui le mènent sur les bords de la mer d'Azov après la prise de Kiev. L'U.R.S.S.

semblait sur le point de tomber sous la domination nazie quand l'hiver survint,

stoppant les Allemands par -25°C et les contraignant même à se retirer à 200 km

de Moscou. La guerre éclair avait échoué; le conflit s'enlisait au moment où il

atteignait une dimension mondiale par l'entrée en guerre du Japon et des

Etats-Unis.

Les Trois Grands, à la

conférence de Yalta, en février 1945, se partagent les zones d'influence dans le

monde. La victoire des Alliés était déjà assurée lorsque Churchill, Roosevelt et

Staline se réunirent au bord de la mer Noire, pour coordonner leur action finale

contre l'Allemagne et organiser l'Europe libérée. Roosevelt y obtint de Staline

qu'il déclarât la guerre au Japon.

Les visées expansionnistes des Japonais dans le Sud-Est

asiatique, mettant à profit les difficultés des Occidentaux et notamment de la

France, se heurtaient aux ambitions des Américains. Le conflit était inévitable,

et la destruction sans déclaration de guerre de la flotte américaine du

Pacifique, dans la rade de Pearl Harbour, le 7 décembre 1941, conduit Roosevelt

à entrer dans le conflit. Le 11 décembre, l'Allemagne et l'Italie, au nom du

pacte tripartite signé avec le Japon, lui déclarent la guerre. La rapide

conquête des îles de Guam et Wake, le débarquement aux Philippines et

l'occupation de toute l'Indonésie, assurent au Japon la maîtrise de tout le

Pacifique occidental. Pour riposter, les Etats-Unis devaient attendre de

reconstituer leur potentiel militaire, en partie détruit le 7 décembre.

L'Axe était victorieux partout mais n'avait remporté aucun

des succès décisifs qu'il escomptait. Trop impatient de dominer le monde, il

avait uni contre lui l'U.R.S.S., les Etats-Unis et la Grande-Bretagne; désormais

le temps jouait contre lui.

Afin d'éviter ce péril, l'Allemagne reprenait l'offensive dès

le début de l'été 1942. Après avoir franchi le Don, la Wehrmacht se dirigeait

vers la basse Volga et le Caucase pour couper l'armée Rouge de ses sources de

ravitaillement en pétrole. La Volga est atteinte à Stalingrad à la fin du mois

d'août, mais la ville se transforme en véritable camp retranché qui parvient à

résister sous un déluge de feu. En novembre, 150 divisions et 5 000 chars russes

entreprennent de dégager la ville; malgré la menace d'encerclement, Hitler

ordonne à ses troupes de résister. Une terrible bataille s'engage dans les

décombres; le 31 janvier 1943, le maréchal von Paulus se rend après avoir perdu

250 000 hommes. Première grande défaite allemande de la guerre, Stalingrad

allait permettre à l'armée Rouge de reprendre l'offensive.

En Méditerranée, la situation anglaise était inquiétante,

mais la victoire du général Montgomery à El-Alamein, face aux blindés de Rommel,

stoppait l'avancée allemande sur l'Egypte et obligeait l'ennemi à se replier sur

la Libye (novembre 1942). Le général Eisenhower lance alors plus de 100 000

hommes à la conquête de l'Afrique du Nord grâce aux débarquement du 8 au 10

novembre 1942 à Casablanca, Oran et Alger. La résistance française au

débarquement, de courte durée, n'empêche pas Hitler d'envahir la zone non

occupée pour prévenir une éventuelle attaque alliée par le sud. Le 12 novembre

il occupe la Tunisie qu'il essaie de préserver de l'avance anglo-américaine,

avec l'aide des blindés du maréchal Rommel repliés de Libye. C'était compter

sans la détermination alliée qui contraignit les Allemands à rembarquer en mars

1943.

La suprématie de l'Axe était également contestée dans le

Pacifique où la flotte américaine reconstituée par l'amiral Nimitz remporta deux

grands succès dans la mer de Corail et dans l'archipel des Midways. L'avance

nippone était elle aussi stoppée.

Les difficultés militaires, l'échec de la guerre éclair,

amènent le Führer à accentuer sa pression sur les pays occupés, comme la France.

Augmentant les frais d'entretien des armées d'occupation, profitant de la bonne

volonté des collaborateurs du maréchal Pétain, P. Laval et l'amiral Darlan, pour

s'octroyer une large part de la production nationale et pour recruter à peu de

frais une nombreuse main-d'œuvre aussitôt envoyée en Allemagne, il rend de plus

en plus oppressante la présence allemande.

Face à elle, la résistance s'organise : en France, elle

entrave la bonne marche de l'administration vichyssoise et allemande, créant

même des maquis dans le Vercors, le Massif central et les Pyrénées. Des groupes

plus secrets organisent sabotages et attentats, publient des journaux dénonçant

la répression allemande et les "collaborateurs" français.

Depuis juin 1940, le général de Gaulle affirme la nécessité

de maintenir la France dans la guerre; avec l'aide financière des Anglais, il

peut faire participer les troupes de la France libre, conduites par le général

Leclerc, aux opérations alliées en Afrique du Nord. Il parvient également à

réunifier la résistance intérieure en envoyant Jean Moulin qui organise en mai

1942 le Conseil national de la Résistance (C.N.R.). Le prestige du chef de la

France libre s'étend de plus en plus : il devient seul maître du Comité français

de Libération nationale fondé à Alger, transformé en 1944 en gouvernement

provisoire de la République française.

D'autres pays européens connurent aussi une résistance très

active : en Yougoslavie par exemple, Tito parvint, avec le soutien financier

russe, à débarrasser son pays de l'occupant, malgré l'intense activité de la

Gestapo et Waffen SS chargés de lutter contre les maquis.

Ces résistances intérieures, conjuguées avec les difficultés

rencontrées sur tous les autres fronts, contribuèrent à rompre définitivement

l'équilibre des forces ennemies.

L'U.R.S.S. et les Etats-Unis consacrent tous leurs efforts à

accroître un matériel de guerre qui devient très supérieur à celui des

Allemands. Dès lors, la défaite du Reich paraît inévitable. Les côtes d'Afrique

sont utilisées comme point de départ d'un débarquement en Sicile en juillet

1943. Le 24 juillet, Mussolini doit démissionner, et l'armistice est signé le 3

septembre. Mais les Allemands sont déjà fortement installés dans la péninsule,

et la progression des Alliés en est considérablement freinée, malgré les

héroïques percées du général Juin à Cassino. Ce demi-échec rend nécessaire

l'ouverture d'un deuxième front qui doit également soulager les Russes, déjà

parvenus à libérer une grand partie de leur territoire.

La conférence de Téhéran (novembre 1943) entre Staline,

Roosevelt et Churchill, retient le principe d'un débarquement en France.

Organisé par Eisenhower, il a lieu dans la nuit du 5 au 6 juin 1944 en Basse

Normandie. 5 000 bateaux amènent sur le sol français les hommes et le matériel

nécessaires à une rapide reconquête du pays. La progression vers l'est est

favorisée par un autre débarquement, sur les côtes de Provence. Menacés

d'encerclement, les Allemands se replient vers le nord-est. En décembre, la

France et la Belgique sont libérées. Le 25 août, le général de Gaulle fait son

entrée à Paris et constitue un gouvernement.

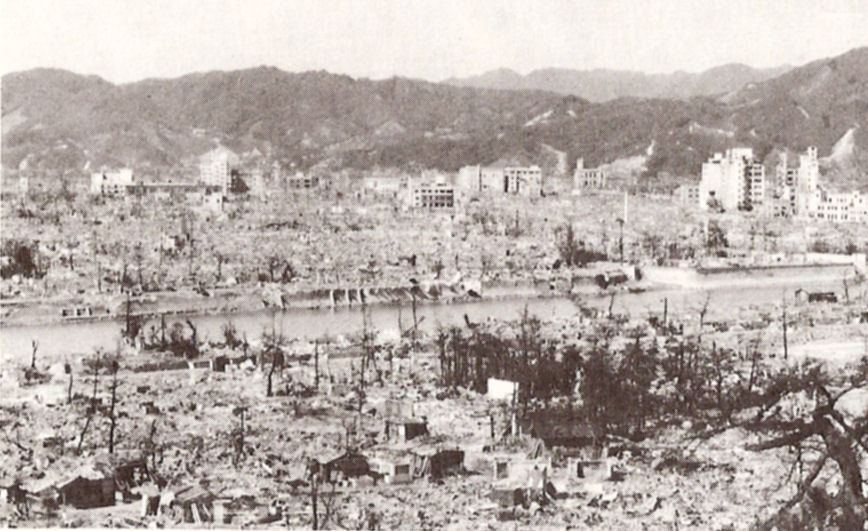

Le 6 août 1945, la bombe atomique écrase Hiroshima: 160 000

morts. Après Nagasaki, (9 août, 40 000 morts), le Japon capitule. Les Américains

prévoyaient sinon une offensive de 18 mois et 1 million de morts.

Le 6 août 1945, la bombe atomique écrase Hiroshima: 160 000

morts. Après Nagasaki, (9 août, 40 000 morts), le Japon capitule. Les Américains

prévoyaient sinon une offensive de 18 mois et 1 million de morts.

Sur le front est, le recul allemand se précipite; tout le

territoire russe est libéré; la Finlande, la Roumanie, la Bulgarie et la Hongrie

doivent céder devant la progression de l'armée Rouge. Redoutant d'être

encerclés, les Allemands évacuent la Grèce, aussitôt occupée par les Anglais.

Battue sur tous les fronts, l'Allemagne se trouve presque

entièrement encerclée, tandis que des bombardements aériens incessants dévastent

ses villes et ses campagnes. Seul, Hitler croit encore à la victoire et envoie

de nouveaux engins de guerre (missiles V1 et V2) sur l'Angleterre. La terreur

s'installe en Allemagne même, à la suite de l'attentat manqué contre le Führer

en juillet 1944.

En février 1945, Churchill, Roosevelt et Staline se

rencontrent à Yalta et décident de lancer une offensive parallèle. Les Russes

envahissent Berlin en avril, après des combats acharnés qui ne s'achèvent que le

2 mai avec le suicide de Hitler, puis font leur jonction avec les Américains

dans les environs de Leipzig. Le 7 mai, le gouvernement allemand signe à Reims

une capitulation sans conditions. A la fin du moi d'avril, Mussolini avait lui

aussi connu une fin lamentable : arrêté par les résistants, il fut exécuté et

pendu par les pieds.

La situation était plus indécise dans le Pacifique où les

Japonais opposaient une farouche résistance. Utilisant la tactique du "saut de

mouton", les Américains n'attaquent que les bases stratégiques indispensables,

par bonds successifs. Ils parviennent ainsi à reconquérir les Philippines en

février 1945, puis s'installent dans les îles d'Iwo Shima et d'Okinawa à partir

desquelles ils peuvent bombarder le Japon. Celui-ci résiste de plus en plus

difficilement aux attaques anglaises en Birmanie et aux offensives chinoises.

Mais il dispose encore de forces considérables sur son territoire même, et c'est

pour en finir que le président américain Truman, successeur de Roosevelt, décide

d'utiliser des bombes atomiques : à Hiroshima le 6 août 1945, et à Nagasaki le

9, l'atome fait ses premières victimes, plusieurs centaines de milliers. Le 2

septembre, le Japon capitulait sans conditions.

La guerre était finie, ayant fait plus de 40 millions de

victimes; une sorte de partage du monde s'opérait entre les vainqueurs, rendant

inévitables des heurts nouveaux. Alliés par suite de nécessités Américains et

Russes sont conscients de leurs profondes divergences, et la victoire à peine

acquise, le monde se trouve de nouveau divisé. La formation de deux blocs

antagonistes impose l'appartenance de tous les pays à l'une des zones

d'influence : entre 1945 et 1948, les pays d'Europe centrale et orientale se

transforment en démocraties populaires dépendantes de l'Union soviétique; en

face, l'Europe occidentale tombe dans l'orbite américaine.